医療広告ガイドライン違反を防ぐ!事例解説書の活用法と重要ポイント

医療機関のホームページ制作やSNS運用において、医療広告ガイドラインの遵守は避けて通れない重要な課題です。

しかし、膨大な規制内容を理解し、日々の業務に落とし込むことは容易ではありません。

実は、効率的にガイドラインを理解する近道があります。それが「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書について」です。

本記事では、なぜ事例解説書が重要なのか、そして2025年3月に公開された最新の第5版でどのような違反事例がまとめられていたのかを、わかりやすく解説します。

Contents

医療広告ガイドラインに関する基本的な資料は3つ

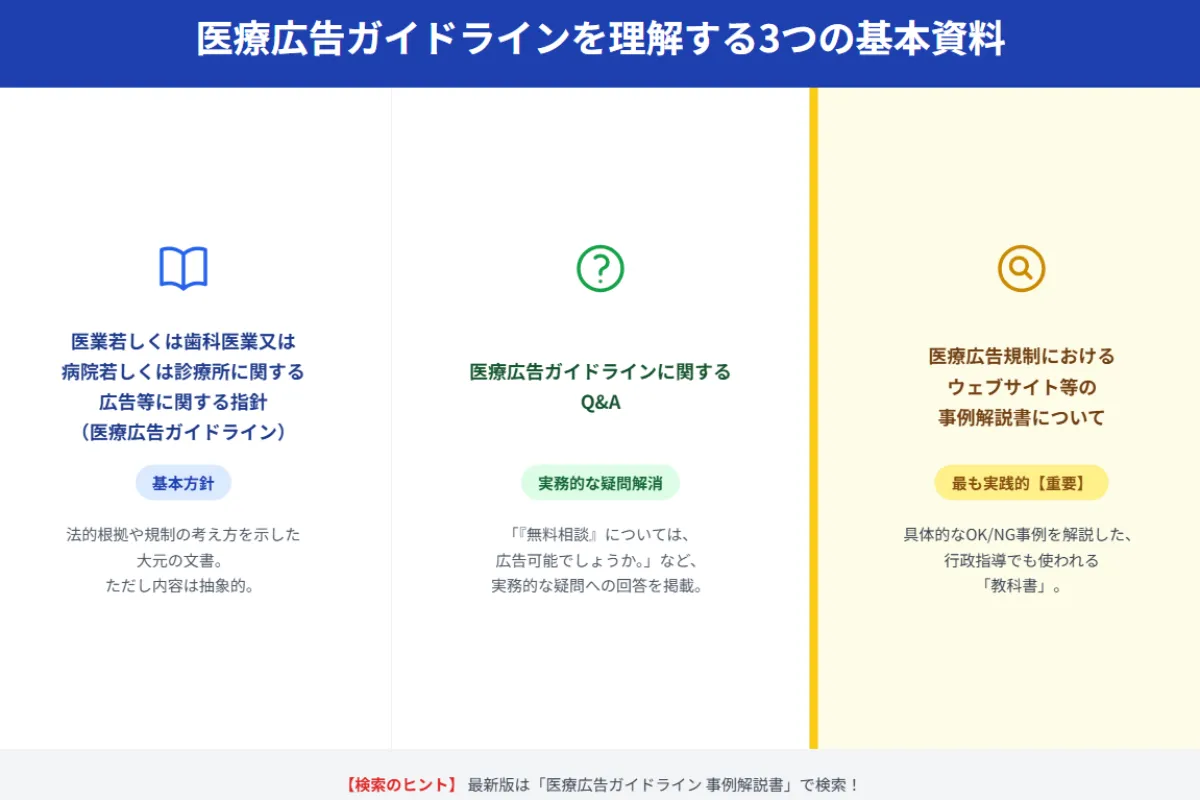

医療広告規制を理解するためには、厚生労働省が公開している3つの基本資料を知っておきましょう。

それは以下の3つです

・「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」

・「医療広告ガイドラインに関するQ&A」

・「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書について」

まず「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」は、医療広告規制の基本方針を示した文書です。

これは法的根拠や規制の考え方が詳細に記載された資料となっています。

しかし、とにかく記述が抽象的。「患者等の主観に基づく内容が誇大なもの」といった表現では、具体的に何がOKで何がNGなのか混乱してしまうことも。

次は「医療広告ガイドラインQ&A」です。

これはよくある質問とその回答をまとめた文書です。

ガイドラインの解釈や具体的な適用例が示されているため、「無料相談」については、広告可能でしょうか。」といった実務的な疑問に答えてくれるのが嬉しいポイントです。

ただし、当たり前ですがすべての疑問を網羅しているわけではありません。

特に新しい広告手法への対応が追いついていません。

かゆい所に手が届かない資料です。

そして最後は、最も実践的な「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書について」(以下:事例解説書)です。

これは具体的な違反事例と適切な表現例を示した資料で、行政指導の際にも、この事例集に基づいて判断されることがほとんどです。

つまり、実際の指導現場で使われている「教科書」といえます。

これらの資料は厚生労働省のウェブサイトで公開されています。

しかしURLが頻繁に変更されるため、必ずGoogle検索などで「最新版」を入手することをお勧めします。

医療広告ガイドラインが膨大で読めない?事例解説書なら効率的

医療広告ガイドライン本体は100ページを超える膨大な文書です。

関連するQ&Aも含めて、すべてを読み込んで理解するのは、日常業務を抱えながらでは現実的ではありません。

しかも、法律特有の堅い文章で書かれているため、読み進めるだけでも相当な労力が必要です。

だからこそ多くの医療機関の担当者が「どこから手をつければいいのか分からない」「規制の解釈が難しい」といった悩みを抱えてしまうわけです。

その場合は、ぜひ最初に事例解説書を紐解きましょう。

事例解説書の最大の特徴は、実際にあった違反事例をもとに「この表現はOK」「この表現はNG」と明確に示している点です。なおかつビジュアルがメインなので、空いた時間につらつらと読み進められます。

事例集の第1版は、2021年に公開されました。

そして、2023年前半に第2版、2023年後半に第3版、2024年に第4版、2025年に第5版と続いています。つまり約1年に1回のペースで更新されています。

これはどういうことでしょうか?

それは更新のたびに、最新の規制動向や社会情勢を反映し、「新規項目」や「更新項目」として行政が重点的に指導対象とする傾向があるということです。

つまり、最新の事例集で追加された内容を押さえておけば、直近で指導を受けるリスクを大幅に軽減できるのです。

これは、限られた時間で効率的に規制対応を行いたい医療機関にとって、非常に重要な情報といえるでしょう。

事例解説書第5版(2025年3月)新規項目の重要ポイント

2025年3月に公開された第5版では、医療広告を取り巻く環境の変化を反映した3つの重要な更新がありました。

大まかに分けると、再生医療関連の規制強化、医薬品表記の明確化、そしてSNS・動画広告への詳細な規制追加です。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

再生医療関連の表現規制が大幅に強化

第5版で最も重要な更新は、再生医療、特にエクソソームや幹細胞治療に関する規制の強化です。

これらの治療法は急速に普及していますが、科学的根拠が不十分なまま効果を謳う広告が増加し、地方自治体レベルで改善命令が出される事例も報告されています。

もともとエビデンスのない治療効果を謳うことは医療広告ガイドラインにおいて違反対象でしたが、今回さらに詳しく規定されました。

具体的には「効き目がある」「高い効果」といった効果断定表現、「革新的」「画期的」といった特別感を演出する表現などです。

特に重要なのは、標準治療と同等以上の効果があると誤認させる表現も明確に規制対象となった点です。

実務的な対応方法を策定するのは困難です。

しかし、具体的な疾患名の記載は控えるようにしましょう。

加えて「効果検証段階である」「標準治療ではない」「エビデンスが確立していない」といった注意書きを併記することでリスクを下げられます。

ただし、これらの対応をしても完全にセーフというわけではありません。

チェック側はサイト全体の印象で違反かどうかを判断する可能性も高いため、部分的な対策だけでなく総合的な配慮が必要です。

通常、自由診療の広告はホームページで限定解除を行えば、薬機法や景品表示法より表現の自由度が高くなります。

しかし再生医療については現在厳しい目が向けられていることから、限定解除後も慎重な表現が求められています。

※同じように再生医療等提供計画についても注意しなければなりません。

単に届出が受理されただけであり、「国から認定された」「承認を受けた」といった表現は使用できません。

施設基準はあくまで届出制度であることを理解し、それをもって医院の優位性を過度にアピールすることは避けるべきです。

医薬品表記ルールの明確化

医薬品の表記については、原則として一般名(成分名)での記載が求められることが改めて明確化されました。

例えばAGA治療薬なら「プロペシア」ではなく「フィナステリド」と記載するといった話です。ただし、適切に限定解除を行えば商品名の使用も可能です。

特に注意すべきは、糖尿病治療薬GLP-1をダイエット目的で使用する場合の表現です。

GLP-1は本来糖尿病治療薬であり、ダイエット目的での使用は承認された効能・効果と異なるため、通常の限定解除要件に加えて「未承認医薬品等であることの明示」「承認された効能・効果と異なる旨の説明」などの追加要件を満たす必要があります。

そこまでは第4版と同じ内容なのですが、今回「GLP-1ダイエット」「○○ダイエット療法」といった見出しレベルでのダイエット表記が静かに削除されている点には注意しましょう。

これは、あたかもダイエットの効能を承認された治療薬であるかのような誤認を与える恐れがあるためと考えられます。

適切な限定解除を行っても、見出しでの使用は避け、本文中で副次的効果として触れる程度に留めるのが無難です。

また新たな問題が浮上しています。

医療広告ガイドライン上は問題ない表記でも、Google広告などのプラットフォーム側で広告出稿が停止されるケースが増えているのです。

実際に「ボトックス」や「ボツリヌス」という単語が含まれているだけで、AIの自動判定により広告が配信停止になった事例が報告されています。

このようなプラットフォーム側の規制と医療広告ガイドラインの乖離は今後も拡大する可能性があり、両方の動向を注視する必要があります。

ガイドラインを守るだけでなく、各プラットフォームの独自ルールも把握しておくことが、効果的な広告運用には欠かせません。

SNS・動画に関するルールが詳細に

今回の事例解説書では、SNSや動画に関する規制がより具体的に示されました。

これまで曖昧だったルールが明確化され、実務上の判断がしやすくなっています。

まずSNSについては、医院と一体化していれば、投稿内容だけでなく、プロフィール、ハッシュタグ、コメントまで、すべてが医療広告として扱われることが明記されました。

特に自由診療に関するSNS投稿では、誇大広告・比較優良になる表現を避けたうえで、必ず限定解除(リスクと料金を記載)を行わなければなりません。

記載場所の詳細ルールは依然として不明確ですが、他の事例から判断すると、投稿内容から離れすぎた場所への記載は避けたほうが良いと思われます。

そして最大の注目は、動画投稿に関する内容です。

SNS投稿と同様に医院が特定できれば動画も広告として扱われます。

そして自由診療に関する内容は、概要欄への情報記載で限定解除が可能です。

しかし、動画の中にビフォーアフター画像を含む内容がある場合は注意しなければなりません。

それはビフォーアフターが表示される場面では、その近くに直接リスクや料金を表示する必要があるからです。

これは多くの動画制作会社に影響を与えました。

なぜならビフォーアフター画像を含む既存動画が指摘を受けた場合、概要欄への追記だけでは対応できない可能性が高くなったからです。

事例集通りの指導が来たならば、削除・修正・再アップロードが必要となるケースがほとんどだと思われます。

そうなると再生回数、コメント、評価などの蓄積データがすべて失われるため、大きな損失となります。

なお、TikTokやInstagramリールなど他のプラットフォームについては、まだ確実なルールが存在しません。今後の動向を注視する必要があります。

実際の運用面を考えると、多くの医院では若手スタッフがSNSや動画運用を担当するケースがほとんどです。

その際に例えば、二重整形の術前・術後写真を並べて投稿したり、ホワイトニング前後の歯の写真を「見違えるほど白くなりました!」というコメントと共に投稿したりすることは、ビフォーアフターの不適切使用と効果の断定にあたります。

リスクや料金の記載なしにこうした投稿をすることは、明確な違反行為です。

現時点で行政によるSNSや動画のチェックは限定的です。

しかし、医療広告の主戦場がデジタルメディアに移行している今、いつ監視が強化されてもおかしくありません。

事例解説書で詳細が示された以上、「知らなかった」では済まされません。

医療機関の信頼を守るためにも、速やかな対応が求められています。

施設基準の広告表現に潜む落とし穴

最後に上記3つとは内容が異なるものの、最近違反が続いている事例を紹介します。

それが施設基準に関する広告規制です。

第5版では、口腔管理体制強化加算などの施設基準の届出について、誇大に広告することが明確に禁止されました。

実は第4版でも「か強診」について同様の指摘がされており、引き続き注意しなければならない項目です。

施設基準は、一定の人員配置や設備を整えることで届出が受理されるものです。

そして2024年の診療報酬改定などで一部の施設基準はホームページに概要を掲載することが加算の条件になっています。

しかし、掲載が義務付けられているからといって、これを「厚生労働省認定」「特別な認定を受けた医院」といった表現で宣伝することは誇大広告となります。

例えば口腔管理体制強化加算は、AEDの設置など厳しい要件があり、取得している歯科医院は確かに少数です。

だからといって1ページを使って「当院は口腔管理体制強化加算の認定を受けた数少ない歯科医院です」と大々的にアピールすることは問題があります。

この規制は口腔管理体制強化加算に限った話ではありません。

すべての施設基準において、表現が誇大になっていないか注意が必要です。届出制度の本質を理解し、適切な表現での広告を心がけましょう。

まとめ:最新の医療広告規制に対応した制作・運用サポート

医療広告ガイドラインは、医療を取り巻く環境の変化に応じて今後も定期的に更新されます。第5版では再生医療、医薬品表記、SNS・動画広告において大幅な規制強化が行われました。

現在の行政指導は基本的に事例集に記載された内容に沿って行われ、主にホームページの固定ページがチェック対象です。

株式会社ゼロメディカルでは、医療広告ガイドラインの最新動向を常にキャッチアップし、事例集の更新内容を詳細に分析。

今回ご紹介した第5版の内容はもちろん、今後の第6版、第7版への対応も見据えた制作・運用をご提供します。

具体的には以下の項目を守りながら、医療系のホームページ制作・運用を進められる強みがあります。

・規制を遵守しながら訴求力のあるコンテンツ制作

・最新の規制動向を踏まえたホームページの定期チェック

・プラットフォーム規制も考慮した広告戦略のアドバイス

医療広告規制は厳しくなる一方ですが、それは医療の信頼性を守るために必要な進化です。

弊社では、規制を守りながらも効果的な情報発信を実現し、患者様に選ばれる医療機関としての成長をサポートいたします。

最新の医療広告規制でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

株式会社ゼロメディカル・主任Webライター

1988年生まれ。大学卒業後、教育分野と出版業界での経験を経て、2016年、株式会社ゼロメディカルにWebライターとして入社。これまでに、歯科医院、動物病院、クリニック、整骨院など、医療分野を中心に、200人以上の経営者を取材。1000以上の記事を執筆した経験を持つ。医療分野のほか、教育、法務、AI分野への造詣も深い。現在、人にしか書けない独自の記事を追求中。